生理上表現出喜悅、興奮或是消沉、懶散等現象,主要是心理的反射所導致。

人的知覺、思維、意念雖然是生理運作的體現,但深入探究,其實多是心理面的情緒感受。

亦即,生理機能受到心理狀態的影響。

由醫學研究也顯示:

合宜的情緒能讓體內的神經系統、內分泌系統保持健康的運作。

而消極、負面的情緒,會引發免疫力低下、胃腸蠕動變慢、消化受抑制。

所以,調整自己的情緒、避免負面心理產生困擾非常重要。

平日可培養興趣、愛好,適時運動,保持生活步調的和諧,都是很重要的方法。

作息規律 避免自律神經失調

在效率要求產生的生活壓力中,若出現疲憊無力、失眠、胸悶 、不安的心情,可能是自律神經失調的症狀。

自律神經包括:

交感神經

副交感神經

若無法正常運作,就會引發焦躁、憂鬱等心理壓力,

進而造成肌肉痠痛、手腳冰冷麻木、眼睛疲勞、胸口壓迫等生理困擾。

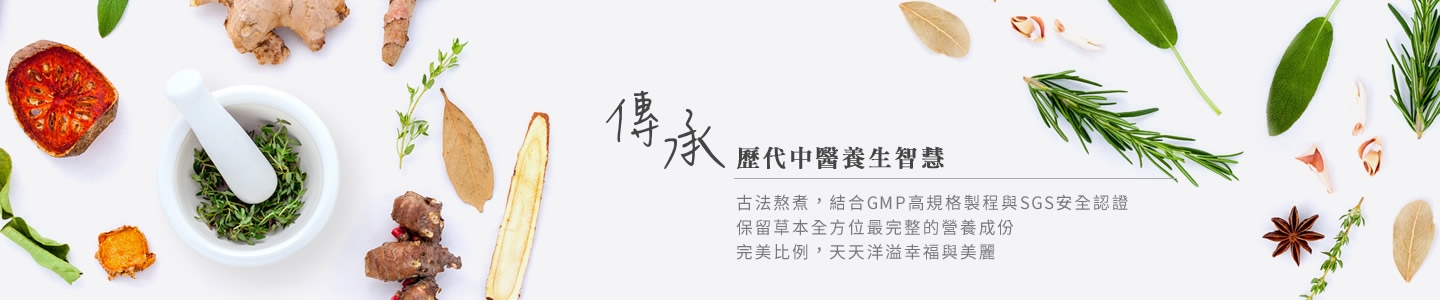

改善自律神經失調的建議

-

生活作息規律:以規律生活調整生理節奏。

-

注重抒壓:假日安排休閒活動,舒解壓力。

-

培養興趣與愛好:參與社團或培養嗜好,有助融入生活。

-

飲食清淡:避免過食辛辣、煎炸等高油脂食物;情緒容易緊張者也應少喝咖啡與濃茶。

注意慢性疲勞症候群

因社會壓力導致身心長期處於緊繃狀態,可能出現持續性疲勞感且無法恢復,

若超過六個月,則可能為慢性疲勞症候群。

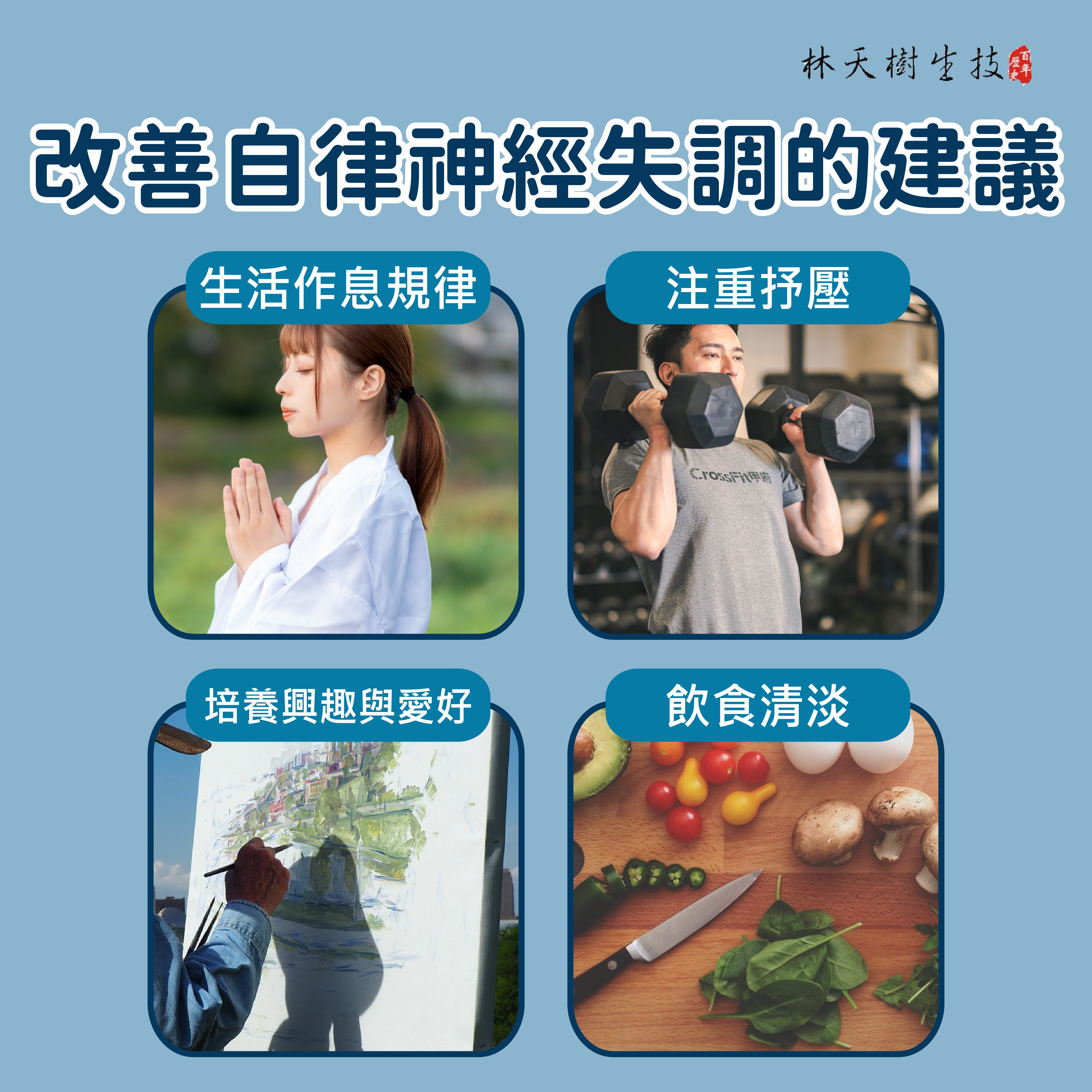

常見病徵包括:

- 肌肉或關節疼痛

- 頭痛

- 精神與體力無力感

- 也可能伴隨發燒、出疹等現象

目前認為成因與病毒感染、免疫力下降、神經傳導失衡、精神壓力等多重因素有關。

規劃生活 活出意義

從實際觀察可知,多數人無法達到既定目標,其主要原因在於生活缺乏規劃。

在高壓、競爭激烈的社會中,自然會產生求生與進取的驅動力,

但真正能達到滿意成效的人卻是少數。

其中的原因多半不是缺乏良好的生活規劃。

許多人在設定期望後,卻不自覺讓時間悄悄流逝,事後再後悔、抱怨。

事實上,自律是生活規劃的根基。

唯有先建立「自律」的精神,才能進一步規劃與準備,活出有意義的人生。

認識真實的自己

每個人都有其獨特性,也就是「我」是獨一無二的存在。

在擅長的領域發揮專長,更能達到成就與滿足感。

如何認識自我:

-

從生活與學習中觀察、討論與比較,逐漸明白自己的個性與特長。

-

透過實際工作成果的回饋與檢視,更能清楚理解自我屬性。

唯有認識自己的個性與特色,才能有效進行人生規劃與發展生活旅程。

延伸閱讀:青春期心理特質與情緒困擾

如果想了解更多關於失眠、躁鬱的相關知識,

歡迎加入專業的健康知識 LINE 帳號,

我們將有許多專業的知識可以提供給您,

請點此加入 LINE 官方群組!